【冬支度】衣替えと模様替え【暮らし】

投稿日:2021年10月28日

10月後半からぐんと冷え込みが増して秋らしい季節となってきました。

11月に入ると秋を通り越して冬の気配すら見せてくるのでまだ日中温かな日が続くうちに冬に備えて支度をしましょう!!!

10月は寒い日と暑い日が交互にあって中々衣替えのチャンスがなかったのではないでしょうか。この週末や11月3の祝日などを休みを利用してまず、着るものを整理しましょう。

ちなみにスタッフはひどいしもやけ持ちなので、靴下だけは衣替えせず夏の薄物を重ね履きしてさらに冬物靴下を履きます。よい対処法があったらぜひ教えてください。

お布団も冬バージョンに切り替えです。

お布団をかえたらソファやクッションベッドカバーなども冬仕様に衣替え。

ソファ・クッションカバーの色を暖色にしたり素材をニット、ベロアやコーデュロイ、フェイクファーなどにするだけでぐっとおうちの中の秋冬感が増して模様替え完了です。

いまいち足りないな~という方は1アイテム足してみてはいかがでしょうか。

そうそう、まだ扇風機が出ているおうちはありませんか?

暖房器具と併用するので出しておく場合もありますが、そうでない場合は、一拭きして袋をかぶせてしまいましょう。出しておく場合も一回拭いておくとすっきりしますね^^

入れ替わりにストーブの登場です!

(こちらは常駐の薪ストーブですが、、、)

すでに使っている家も多いと思いますが、久しぶりに使う器具は点検をしてから使いましょう。コンセントが切れていないか、その他劣化など確認しましょう。

足元もブーツが恋しいこのころ。ついでに下駄箱掃除もしちゃいましょう。

お住いの地域の天候に合わせつつ、天気のいい日にガっとぎゅっとまとめて家ごと衣替えをしてしまいましょう。

【お問い合わせ】

フリーダイヤル 0120-70-2711

または下記のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

【家づくり】雨落ちのススメ【外装】

投稿日:2021年09月27日

雨落ち

雨落ち(あまおち)ってご存じですか?

文字を見た通り、「雨垂れの落ちるところ」のことです。

雨が降る→屋根を流れる→軒先から地面に垂れる→はねる→壁が汚れがち

この流れの後半部分「はねる→壁が汚れるがち」になるのを防ぐ家づくりの工夫の一つに雨落ちがあります。

現代の住宅ではほとんどが軒樋、竪樋が設けられており、それを伝って雨が流れます。これが昔の建物・・・例えばお寺や神社、蔵などには樋がない場合があります。そんな時、軒先下の地面を見ると何やら砂利が敷かれていたり、瓦が刺さっていることがありませんか??

これが雨落ちです。

最近雨落ちを見かけることが数回あり、、、、せっかくなのでご紹介していきたいと思います。

神社の雨落ち

須賀神社の雨落ち

瓦が埋まっています。近くで見ると生えてるって感じでかわいいです。

下の写真を見ていただくとなんとなく屋根(軒先)の形に添って瓦が埋められているのが分かりますね。

店舗の雨落ち

こちらは今年の7月、前橋市に新しくオープンしたJINS PARKです。

設計は永山祐子建築設計。眼鏡屋のJINSとパン屋のエブリパンが入っており、イートインもできます。芝生の庭や手前の広場、中に入って階段を上がった先には中庭が広がっていてカフェスペースとしても休憩スペースとしても使えます。

建物についてはまた今度詳しくとりあげるとして、こちらの雨落ちシステム

こちらです。↓↓

前橋市のJ!NS PARKの雨落ち

銅板葺きの屋根?なんですけどゆるっとこの角に向かって勾配がついているようで(近くで見ると分からない・・・)ここに雨が落ちてくるシステムになっています。

かわいい、、、、、、!

内部の経路はよくわかりませんが、かどっちょに筒状のものが下がっているのが分かるでしょうか?そこから落ちて地面の砂利部に当たります。

家の雨落ち

こちらは店舗併用住宅なんですけど、よーーく見ていただくと軒樋がないことが分かるかと思います。家の周りのテラコッタっぽい色の部分が雨落ちです。

これは瓦のリサイクル品で、砕いたものを敷き詰めています。

踏むとざくざく音が鳴あり防犯にもなる優れもの。またこの風合い、色味が植栽との相性がよくておすすめです。

雨が落ちる様子を撮影したけど分からなくなっちゃったパターンですけど、せっかくなので、写真を掲載しておきます。↓↓

おわりに

以上、雨落ちをちょこっとご紹介しました。多分、もっと面白い雨落ちが、いろんなところにありそうな気がするので、意識して色々見ていこうと思います!!

【お問い合わせ】

フリーダイヤル 0120-70-2711

または下記のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

【家づくり】照明器具で決まる家の印象【あかり】

投稿日:2021年09月17日

すまいと照明

照明器具で家の印象って変わりますよね、、、変わるんです!!そんなわけあるか、とお思いの皆さん、そんなことあるんです。(スタッフ調べ)

だいたいおしゃれな人の家ってみんな照明器具にこだわってるな~ってなります。

デザイン

ホテルや旅館、レストランなどで雰囲気のいいところって建物はもちろん、照明がよいからこそ雰囲気が抜群によくなっていると思いませんか?

照明を付けない時間帯でも、目に入る照明器具の美しさ、反対にスッキリさせるための目に入らない器具配置など設計者の気遣いが照明の配置や器具選びにあらわされている空間は過ごしていて心地よいと思います。

古民家改修

色

学習や仕事などはさわやかな青みの強いLEDでいうと5000K~6500Kがおすすめです。集中力を助けます。

食事前後などリラックスしたい時間は自然な色味の3500Kくらい。

就寝前には電球色といわれる2700Kがよいとされます。

5000K~6500Kは明るい時間帯の色なので寝る間にはいまいち。神経を刺激して眠りを妨げることも。リビングによく使われるシーリングライトやダウンライトは調色や調光機能付きのものが多く、寝る1時間前くらいから少しずつ色味をめにやさしいオレンジに、明るさも抑えめにして体をれるモードにいざなうことができます。

空間の目的やシーンに合わせて照明器具や明りの強さ、色味を変えるとより快適に過ごせます。日本では白い蛍光灯が主流だったので、LEDでも基本的には白または青みのある白(昼光色)が落ち着く方が多いかもしれません。

強さ(あかるさ)

住宅ではだいたい30W、60W、100w、相当のLEDが使われると思います。

同ような強さでも照明器具の形や素材によって受け取る明るさの印象は様々です。LED照明の場合は、「~lm」というのを参考に決めています。

照明器具のメーカーの裏の方に照明器具別の

「□畳の広さには○○lmくらいがいいですよ~」という一覧が記載されているので参考にしてみてください。

おわりに

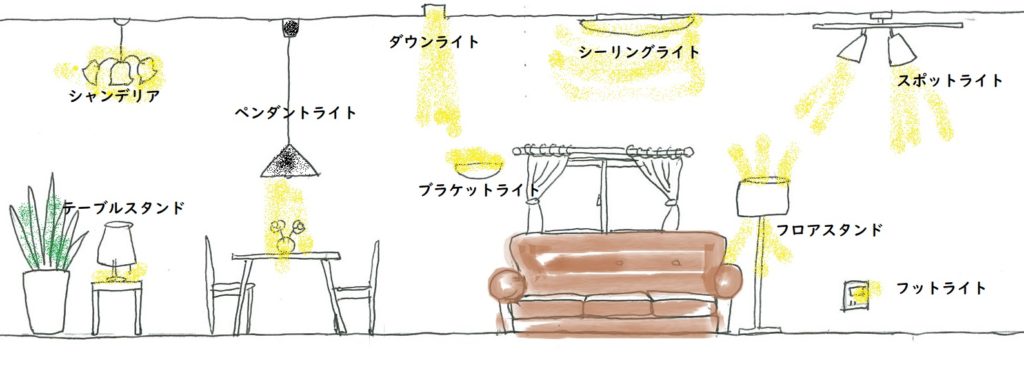

照明器具の種類とあかりのイメージ

分かりにくい、、、けどざっくりこんな感じです!!

供え付の照明器具だけに頼るのではなく読み物や、手元に明りが必要な作業の時はスタンドライトなどといった照明器具を工夫しながら使って、理想的なあかり空間を作ってみてはいかがでしょうか。

【まちづくり】家や建物がまちをつくる

投稿日:2021年08月27日

先日、研修で太田市を訪れました。

朝から夕方まで座りっぱなしの研修で疲れましたが、復習できた部分と新たに学べた部分があり、少しだけレベルアップできました。良かったです。

せっかく太田まで足を運んだからには、ここに寄らねばどこに寄る。

と、いうことで帰りしな太田市美術館・図書館を訪れてきました。

コロナのせいか諸々、利用制限はありましたが、建物自体をたのしんだり、どんな本があるのかを堪能することができるので、コロナがもう少し落ち着いたらぜひ皆様遠い方も足を運んでみてください。

建物だけでも1時間は楽しめます!!!いるだけでどきどきワクワクします。

本もかなり見応えがあり、専門書も充実していました。

太田市美術館・図書館

この施設のコンセプトがおもしろくて、

基本理念が「まちに創造性をもたらす知と感性のプラットフォーム」だそうです。モノづくりを中心に発展してきたことを踏まえ、これからのまちづくりにその創造性を活かしていくための拠点となることを目指しているそうです。

さらに目的として

- 太田市に蓄積されてきた創造の遺伝子の収集と調査研究

- 世界の最先端の完成やクリエイティビティに触れる機会の提供

- 次代を担う人材、プロジェクトの育成

という3項があげられていました!!!

引用,参考:太田市美術館・図書館HP(https://www.artmuseumlibraryota.jp/facilities/#id01)

美術館もあるとはいえ、図書館にもしっかり目的を据えてていいなあと思いました。様々な種類の専門書を目にしたのはこのコンセプトのおかげだったんですね。

さらにすごいのが、実際に市民とのワークショップを行い各専門家とも話し合いながら作り上げたことです。

建築士の平田晃久氏による建築ですが、施設概要から詳細を知ることができます。とても人を大事にしているなあと思いました。

駐車場側から

建物とまちづくり

今回の訪問から、ただそこに設計した物体をたてれば「はい、おしまい。」というものではなく、建物が一つ出来上がるというのはその地域を構成する細胞ないし部品が一つ増えるということだと思いました。

それはもちろん外観的なことだけではなく、その利用方法や内部の詳細な工夫、意味もまちづくりの大事な一要素となっていきます。市民がおおく利用するところこそ、生の市民の声を拾い上げるというこのやり方は市民のプラットフォームづくりとしてはやるべき姿勢ですよね、、、家づくりでもご家族それぞれのご意見やご要望を伺いながら、検討して最後一つにまとめあげていくのだから、それの大きい版と思えばさもありなん。

沼田市本町通り

家一つとっても、設計図を見てるだけでは自分の家しか見えないけど、遠くから見ると、その家と土地、地域とのバランスが見えてきます。

家をつくること、建物をつくることはまさにまちづくり。

沼田も太田みたいにもっとおもしろいコミュニティやら建物ができたらうれしいですね。テラスはテラスですてきですけどね。アートもっとぶちこんでもいい気がしますよね。

【お問い合わせ】

フリーダイヤル 0120-70-2711

または下記のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

【施工例】LDKと銘木造作建具【和モダン】

投稿日:2021年06月25日

施工例を更新しました。

LDKに取込む素敵な造作建具の例です。

100年後が楽しみな家になります。

\ ↓URLをクリック↓ /

0120-70-2711

0120-70-2711